“把论文写在祖国大地上的,把汗水挥洒在帕米尔高原,为农牧民铸牢中华民族共同体意识固本强基、添砖加瓦,赢得了全村干部群众的赞誉认可……居住在帕米尔高原上热斯喀木村786名农牧民诚挚邀请更多浙大人莅临热斯喀木村做冰山上的来客……”

近日,浙江大学社会学系收到新疆塔什库尔干塔吉克自治县热斯喀木村村委会发来的感谢信,信中高度赞扬了社会学系博士研究生刘明月同学在边疆田野调查过程中做出的卓越贡献。她以脚步丈量祖国边疆,用学识服务基层群众,生动诠释了浙大人“求是创新”的精神内核。

跋山涉水,扎根边疆做学问

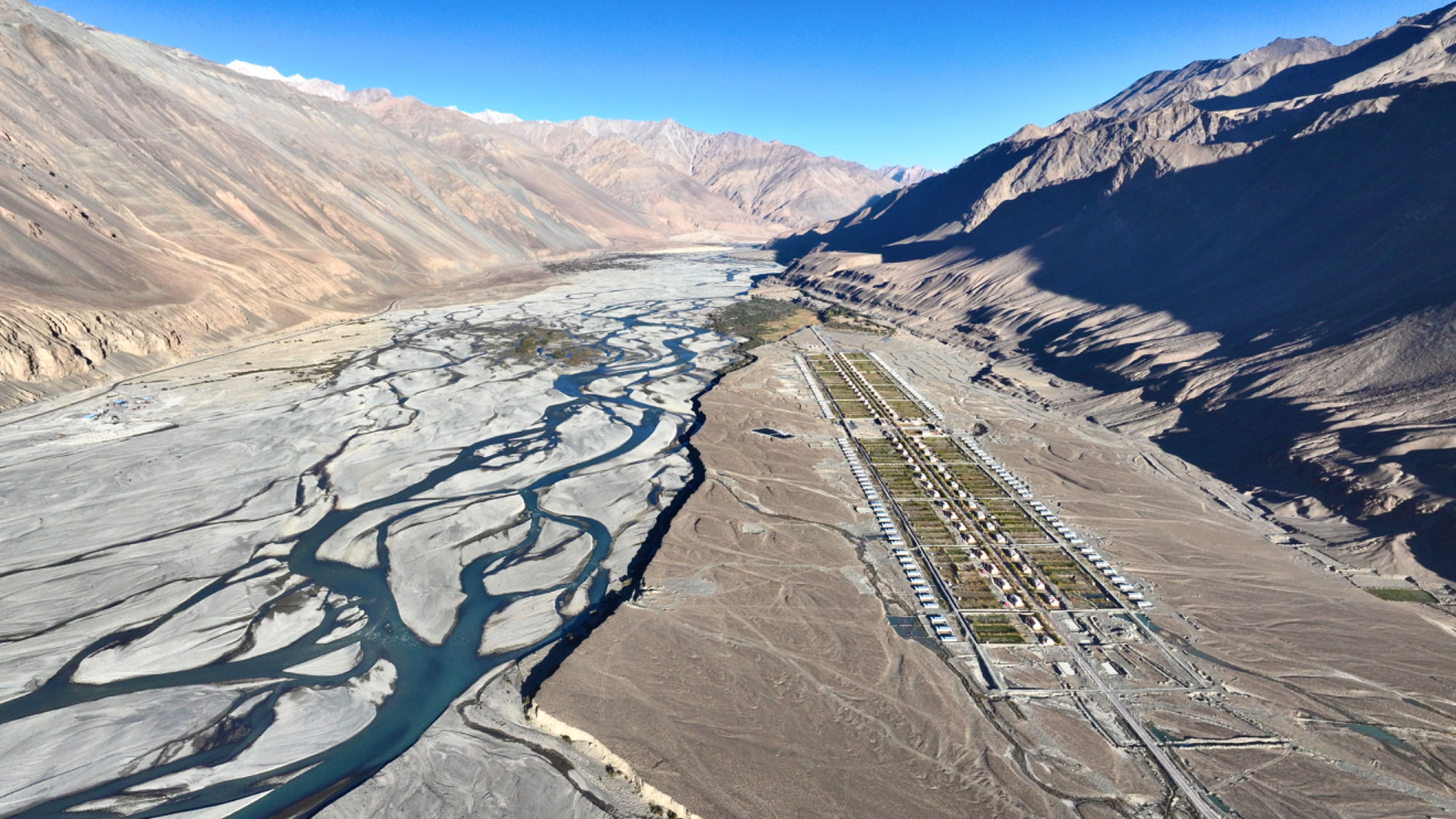

2024年3月起,刘明月在导师梁永佳教授及学系、学校的支持下,深入海拔4000米的帕米尔高原热斯喀木村开展为期一年的田野调查。热斯喀木村有保存完好的塔吉克民俗、珍贵奇异的高原生物和历史悠久的丝路文化,具有极高的学术研究价值。但同时该村地处中巴边境,面积达8400平方公里(大于杭州市辖10个区的总面积),自然环境恶劣,牧民过着半定居半游牧的生活,散居于雪山深谷间。

在驻村田野调查期间,刘明月同学几乎踏遍了每一条山沟。为探访偏远牧点,她曾徒步四天翻越海拔几千米的米斯克尼达坂,蹚过融冰期湍急的叶尔羌河,抵达距村委会90公里的小热斯喀木牧点。她坚持走访每一户牧民,走遍乔戈里峰下每个年代的执勤点,学习当地语言,与村民展开深入交流。当地牧民曾激动地说,“在这个没有信号、没有电,经常有狼群出没的牧点,第一次有汉族女娃娃带药看望我们”。

以行践知,架起民族团结的桥梁

调研期间,刘明月不仅记录塔吉克族民俗文化与生态智慧,更自学当地语言,主动融入当地发展,用汗水浇灌民族团结之花。

她走访偏远牧点,为农牧民送去药品;为护边员开设国语夜校,提升胡边员执勤能力,助力边疆治理能力提升;链接资源为村内大学生举办讲座,点燃青年求学热情;使用塔吉克语为牧民排忧解难,积极为村子发展建言献策……护边员党支部代表、新疆维吾尔自治区拥军模范、自治区优秀共产党员其拉克·买买热依木感慨道:“刘明月是我们塔吉克的家人,她能吃苦、热心肠、有知识,我们的孩子都希望成为像她一样的人。”

大爱无疆,浙大精神绽边疆

启程返杭前,村民自发组织了送别晚会,他们吹着鹰笛、敲着手鼓、唱着花儿为什么这样红,为刘明月同学送上祝福。驻地部队、边境派出所、热斯喀木村村两委都对她的调研工作给予了高度评价,热斯喀木村党总支书记张志东表示:“新疆维吾尔族自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡热斯喀木村有幸感受到浙大对祖国边疆的关心关切,并直接受益于浙大的办学成果,刘明月同学将论文写在祖国大地上,为农牧民铸牢中华民族共同体意识固本强基、添砖加瓦,充分展现了大爱与学术初心”。

三月二十一日是塔吉克族的新年肖贡巴哈尔节,热斯喀木村村民特意选择在这一天从喀什订制了锦旗,又从两百多公里外的塔什库尔干县寄快递至杭州。这幅穿越五千多公里的锦旗,承载的是热斯喀木村全体村民的热情,更是对刘明月同学、对浙江大学的认可与感激。同时,热斯喀木村也发出诚挚邀请:“欢迎更多浙大人莅临热斯喀木村,做冰山上的来客!”

刘明月同学的故事,是浙大人躬身力行“求是创新”精神、以学术报国践履“以天下为己任”使命的生动写照。作为浙江大学社会学系“培养兼具本土意识和全球视野、科学精神和人文关怀的高素质创新型人才”育人理念的鲜活注脚,她的实践深刻呼应了学校“与时代同频、与国家共进”的办学使命。

浙江大学社会学系始终以“探究社会真问题、服务国家大战略”为内核,近年来通过建设铸牢中华民族共同体意识研究基地、创新田野调查实践课程,引导师生将学术根系深扎祖国大地,在乡村振兴与民族团结一线书写“把论文写在祖国大地上”的时代答卷。刘明月同学以帕米尔高原上的三百余个日夜,诠释了新时代青年学子“用脚步丈量民情、以学识反哺社会”的责任与担当。