2022年10月21日上午,浙江大学马寅初社会学讲座第4讲“当代美国亚裔社会:‘模范少数族裔’神话的建构和解构”在线上举行。本次讲座主讲人为美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)社会学和亚美研究学终身讲座教授(亚美研究学系首任系主任)、王文祥伉俪美中关系与传媒基金讲座教授,UCLA亚太中心主任,美国艺术与科学院(American Academy of Arts and Sciences)院士,浙江大学社会学系兼任教授周敏(Min ZHOU)。主持人为浙江大学社会学系教授陈宗仕。

周敏老师的讲座主要讨论了1960年以来美国亚裔群体“模范族裔”形象的建构过程,并指出这种形象其实是一种神话(myth),我们可以通过结合文化和结构的解释来解构这种隐含着歧视的话语。讲座共分为三个部分:美国亚裔群体的特征,模范少数族裔的建构和解构,以及最后的结论。

从1960年至今,美国亚裔人口从不足一百万增长至约两千四百余万,现今约占美国人口的百分之七。这一增长的首要来源是外国移民,即第一代移民。这些出生于外国或父母仅有一方是美国人的移民构成了亚裔人口的百分之五十七。而第二代移民人口仅有约四分之一,第三代则少于五分之一。换句话说,这种快速的人口增长并不意味着本地亚裔人口通过生育而使这一群体迅速壮大,更加显著的原因是美国吸引着大量的外国移民涌入。

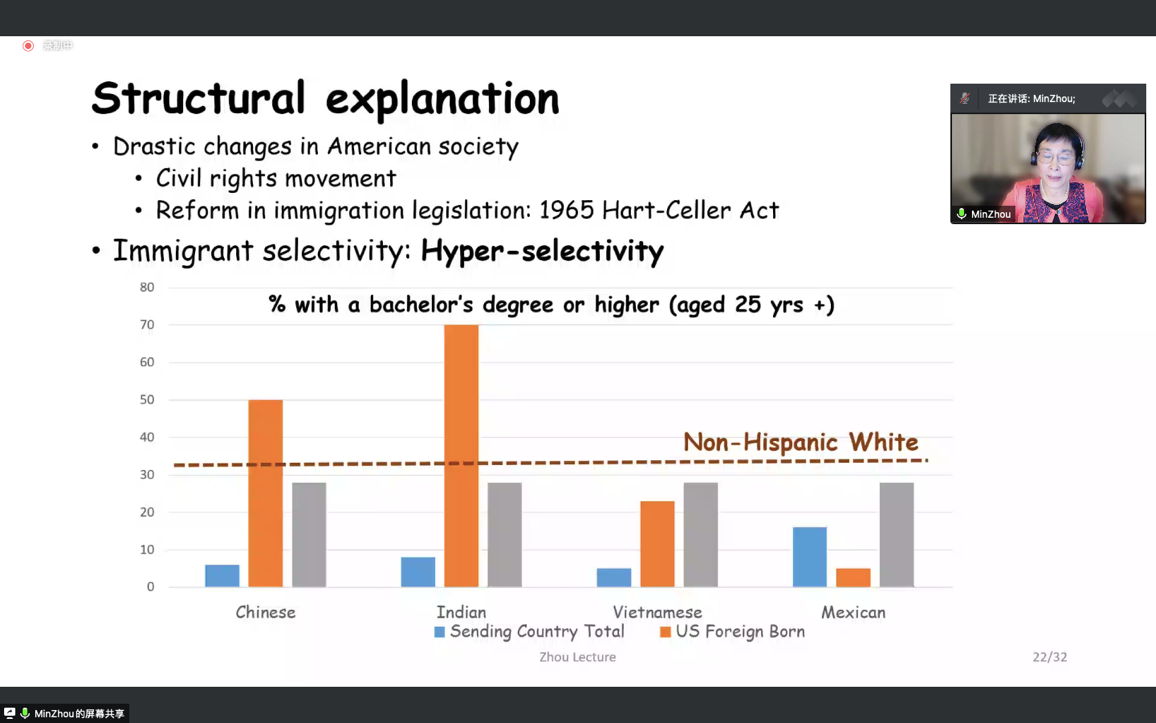

这样庞大的亚裔群体内部充满了异质性。具体来说,“亚裔”本身也是一个社会建构的概念,在美国的语境下,一般指阿富汗以东的所有亚洲国家的族裔,包括印度、蒙古、中国、日本、韩国、缅甸、老挝等等。根据2020年的统计数据,在22个来源国中,六大族裔(“The Big Six”)的人口组成了亚裔总人口的约百分之八十五,其中华裔超过五百万,印度裔和菲律宾裔分别有四百余万,其后的越南裔、韩裔和日裔则分别有两百万左右,来自其他国家的亚裔则远少于一百万。除了这种国族来源的多样性和各国族裔人口数量的巨大差异,亚裔群体在社会经济条件(socioeconomic characteristics)和定居模式(resettlement patterns)方面同样不是单一的。总体上,美国亚裔的受教育水平和家庭收入的平均值均要高于全美的平均水平,就六大族裔而言,其优势大多十分明显。尽管这种优势是统一的,六大族裔之间的差异性同样不容忽视。比如,以25岁以上人群中拥有学士学历及以上的比例作为标准之一,我们可以看到印度裔有超过百分之七十的人口满足这一条件,而越南裔则仅有百分之二十六。这些族裔平均经济状况的分布也有着类似的巨大极差。

亚裔多样性的第三个来源与定居模式有关。从地理空间分布上来看,亚裔大多集中于几大城市之中,但同时又呈现出一种分散的模式,即全美各地均有或多或少的亚裔。以中国为例,百分之五十左右的华裔聚集在加州和纽约州,而其余的华裔则遍布美国其他各州。定居模式的另一个维度是居民同化(residential assimilation)。传统的同化模式是移民首先形成自己的族群聚居区(ethnic enclaves),比如唐人街等等,然后再逐渐向白人中产阶级聚居区的边缘移动,这是一种普遍、持续存在的融入模式。另一种非传统的融入模式则出现在二战以后,特别是1965年以后,移民直接迁入白人中产阶级的城郊区域,即当他们刚刚到达美国时,就有经济实力可以在这样的区域购置房产。当然,采取这样定居模式的移民大多具有较高的社会经济地位。第三种模式被称为“自愿的族群再隔离”(Voluntary ethnic re-segregation),是一种只在当代出现的新的定居模式。前面提到的两种模式,不管是传统的还是非传统的,其融入模式总是朝向白人中产阶级聚居区的,但是第三种定居模式则是背向白人中产阶级社区的。这种再隔离模式指的是少数族裔,尤其是亚裔,会在没有强制力要求的情况下,主动向城郊方向迁移,即使他们有能力定居于更加中心的位置。这种迁移形成的聚居区被称为“族群郊区”(ethnoburbs),往往由少数族裔的中产阶级所主导。

简而言之,当今的美国亚裔仍主要有移民构成,且这一群体在国族、社会经济条件和定居模式上呈现出多样性和复杂性。基于这样的人口学概貌特征,周敏老师接着转入了对于美国亚裔群体总体形象的变迁的讨论,也即模范少数族裔的建构与解构过程。

近一百年来,亚裔的形象几经变迁。尽管在今天亚裔的社会经济地位平均水平较高,且很大一部分人呈现出不断上升的趋势,以至于被视为“模范少数族裔”,但是其形象并非历来如此。在二战之前,美国社会对于亚裔的态度总体上是极度排斥的,亚裔不被接受融入美国这一国族,不仅受到系统性的抵制,甚至在法律层面也有条文明确支持歧视性行为。亚裔被视为“黄祸”(the yellow peril),也即一种无论是在经济还是在文化上,都对美国工人阶级产生威胁的族群,与之伴随的是一种难以融入的异类(unassimilable alien)的形象。自二战至1960年代,亚裔的形象发生了缓慢且持续的变化,亚裔美国人在这二十年当中逐渐变为一个安静且透明的少数族裔,可以在一定程度上融入美国主流群体,这都得益于一系列歧视性法案的废除。但是这种对于亚裔的接受是有条件的,尽管60年代的美国经济繁荣,以及移民法改革等一系列举措都给了亚裔很大的机会,但是成功的亚裔美国人仍被视为“荣誉白人”(honorary white),而非美国国族本身的一部分。这种逐渐转变的过程看似消除了歧视,甚至使得亚裔获得了正面的形象,但“模范少数族裔”背后仍然潜藏着“黄祸”的刻板印象。

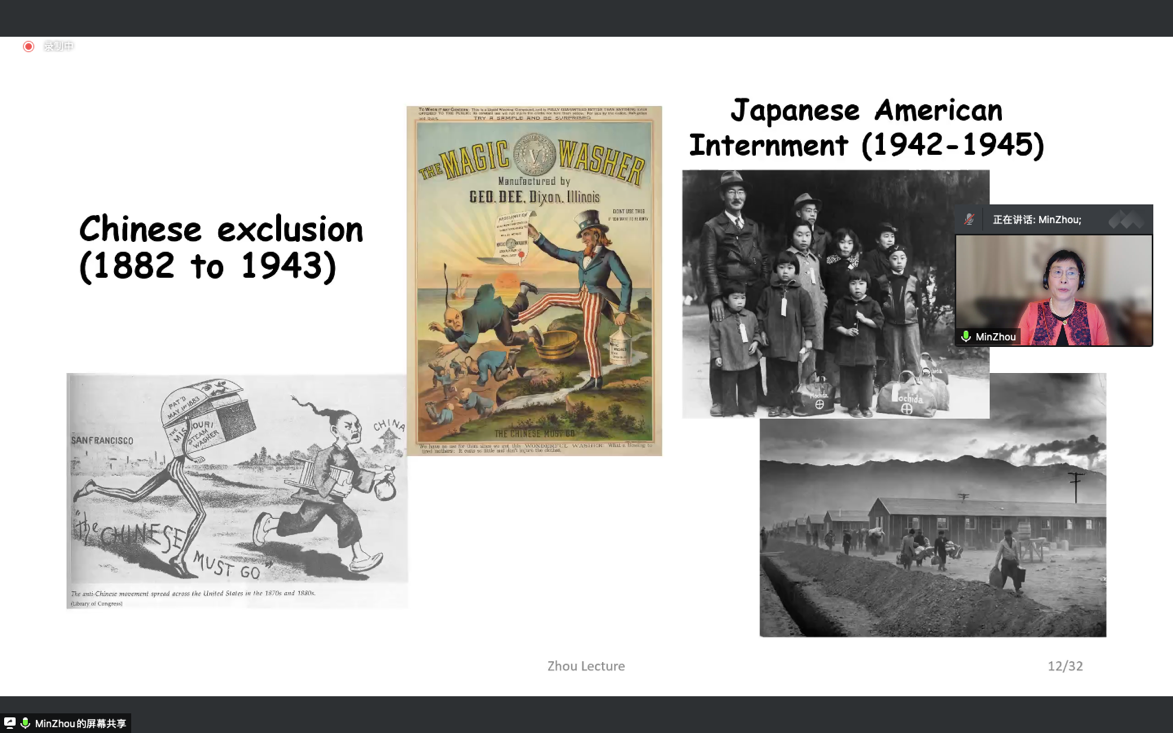

当我们回顾美国的历史,可以发现反亚裔的种族主义一直是美国种族主义的一部分。其中两个著名的例子是1882年的排华法案和1942年的日裔美国人被拘留,前者将大量中国劳工排除在移民群体之外,后者则将十余万日裔强制关押在集中营中,其中有超过百分之六十是美国公民。这一次对于华裔的排斥从1882年一直持续到1943年,这样一个超过六十年的时间跨度的反移民浪潮足以扼杀华裔群体的人口增长。不仅如此,还存在其他针对华裔女性的歧视性法案,这不但让唐人街变为“单身汉社会”(bachelor society),还让许多家庭分隔大洋两岸。对于日裔的排斥也同样令人唏嘘,他们被政府要求离开自己的住所,在不到一周时间内失去自己所有的财产,并被强制关押。

除此之外,在亚裔仍被视为“黄祸”的时期,对于华裔的刻板印象包含着一种认为这一群体威胁着公共卫生的观点。华裔被称为“东亚病夫”(“Sick men of East Asia”),华裔聚居区被视为充满娼妓、鸦片成瘾者和其他疾病蔓延的地区。这种刻板印象在最近的新冠疫情中又改头换面,在美国社会中滋生,并由之带来了新一轮的反亚裔浪潮和各种暴力行为。我们在一定程度上正经历着这种歧视和偏见。

这些系统性的针对亚裔的种族主义不仅打乱了亚裔社区的人口结构和发展过程,促进了非法移民和偷渡,还带来了明显的居住和职业方面的种族隔离。而这些又反过来强化了对于亚裔的负面刻板印象和各种偏见。这些排斥行为一方面将亚裔推向边缘,另一方面则在增加着美国国族自身的凝聚力,即通过选出一个不是美国人的群体来作为共同抵制的对象,由此建立和强化美国内部的国族身份认同。

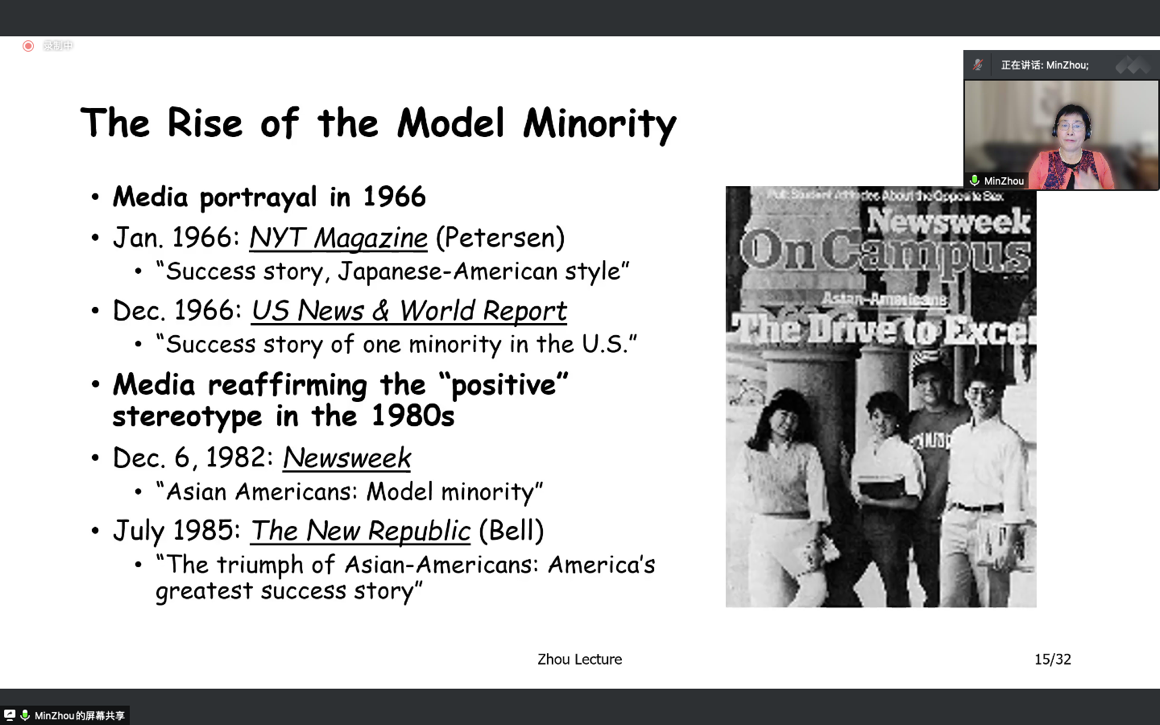

在简述美国亚裔群体面临歧视的历史之后,周敏老师转入对于模范少数族裔的讨论。亚裔的形象在1960年代末发生了一百八十度的大转弯,从一个被强烈抵制的群体变为具有许多优良品质的模范。这种迅速的转变发轫于1966年两大有影响力的媒体,纽约时报和美新周刊,在这一年度分别发表的针对亚裔的文章。1966年1月,纽约时报发表题为“日裔美国模式的成功故事”(“Success story, Japanese-American style”)的文章,赞扬日裔群体通过自身努力成功融入美国主流的故事;1966年12月,美新周刊发表题为“一个美国少数群体的成功故事”(“Success story of one minority in the U.S.”)的文章,赞扬华裔群体在社会和经济方面的成功。这种成功故事所包含的积极正面的刻板印象在八十年代得到了进一步的巩固,多家媒体发表类似主题的文章,强化着亚裔作为模范族裔的形象。在这些文章当中,亚裔群体被描述为这样一个群体:他们有着很强大家庭支持,父母既严厉又注重关怀;他们十分关注教育,并在学业方面表现优异;他们几乎不会违法犯罪,还大多十分擅长数学与科学,这得益于他们在基因上的优越性;他们总是努力工作,且从不抱怨。可以看到,这些被强调的特征都是某种文化的特征,而其后的各种社会经济原因和结构因素则几乎完全被忽略了。这种模范族裔的形象与之前的黄祸的形象形成了鲜明的对比,其中的怪异之处在于,同一个群体在不同的时间被视为具有不同的内秉文化属性的群体,其差异之大令人迷惑;而这正是需要社会学进行解释的问题。

从统计数据上来看,无论是受教育水平还是家庭收入,亚裔不仅远高于其他族裔,甚至还高过美国白人。亚裔年轻人在教育方面的表现同样可以印证对于亚裔的想象——他们在美国顶尖大学中所占的比例远超这一群体在总人口中的比例。这一切都让对于亚裔的模范少数族裔想象看起来具有牢固的事实基础。但是周敏老师接着指出,这其实仅仅是一种被建构出来的神话,而非亚裔群体本身具有某种内秉的文化特殊性。“模范少数族裔”的称号背后,有着更加广泛的社会文化背景。

首先,这一形象转变发生的时间点正是美国黑人推动的美国民权运动发展的高峰,特别是1964年通过的公民自由法案(the Civil Liberty Act of 1964)在官方层面取消了对于少数族裔的系统性歧视。其次,亚裔,特别是华裔和日裔,之所以被挑选出来作为模范,其原因在于之前他们收到的歧视尤为严重。其中隐含的逻辑是对于最受歧视族裔的赞扬可以用来标榜民权运动的成功。第三,我们还应该注意到,媒体上的模范形象是通过有选择地强调某些案例来建构出来的,其落脚点仅仅是某些特定的文化特征,而不是背后的系统性的、社会面的结构性因素。

如果我们接受这种文化的解释,即认为亚裔的成功是由于其具有一些文化的特征,那么对于那些没有达到人们预期的亚裔,以及其他少数族裔来说,所有的过错都会被引向他们自身。也就是说,不那么成功的少数族裔会被认为是自己不够努力,或者一些其他的个人过失导致了其社会经济状况的不理想。文化一旦作为对于其他少数族裔弱势地位的解释,就会淡化人们对于结构性的种族歧视的关注,这一方面维护着既有的看似没有种族歧视的精英制度(尽管事实上种族歧视仍然存在);另一方面则始终内含着谴责受害者的倾向,这种倾向则在一定程度上抹杀了非裔美国人为争取平等而做出的集体抗争。

为了解构这种模范族裔的迷思,周敏老师主张引入一种结构与文化互动的解释。既有的结构解释只关注到结构因素如民权运动和平权法案等等,但是没有很好地对亚裔的突出表现做出进一步的解释。而结构与文化互动的解释试图指出的则是,亚裔在教育和社会经济方面的卓越表现并不来源于所谓的文化特征,而是在结构因素的作用下,由“超选择性(Hyper-selectivity)”机制带来的一种结果。少数族裔的“超选择性”指的是无论与其来源国相比,还是与已经在美国的该国族裔相比,新进的移民在教育和社会经济条件上都具有明显的优势。换句话说,亚裔的模范族裔形象来源于不断从其来源国吸收高教育水平和高经济地位的移民,而不是亚裔这一群体本身具有一些固定的文化特征。周敏老师认为文化不是固定不变的,而是在与结构的互动中不断涌现出来的。以教育的成功为例,许多美国华裔在去美国之前已经获得了很好的教育资源和很高的教育水平,他们的成功本就是理所当然的,是一种文化和阶级的再生产;而在美国唐人街的华裔,也受到这种群体层面的文化框架(cultural frame)的影响,即使本身社会经济地位较低的家庭,也会集中资源帮助自己的孩子努力在教育上获得成功;此外,家庭之外还有华人社区的集体努力,在这种文化框架下,唐人街会组织有助于教育的团体和活动。当一个少数族裔群体之中有很大比例的人都积累了大量文化资本之后,该族裔的其他人也会受惠于这样的优势。但是这样的优势往往只体现在学业教育之中,当年轻人走出学校,走向社会,对于华裔的刻板印象的负面影响就会变得显著。

这种超选择性带来的刻板印象为美国亚裔带来了多方面的影响。首先是模范族裔成为一种新的种族排斥机制。亚裔被视作一个特殊的群体,既不同于其他少数族裔,又不同于美国白人,不管其形象好坏,在人们眼中亚裔始终是美国主流社会之外的一个族群,而非美国国族的一员。其次,对于亚裔既有的刻板印象在得到了加强的同时,又产生了新的刻板印象。旧有的将亚裔视作某种威胁的想象在如今模范少数族裔的语境下变为中国威胁论,认为亚裔更有可能是间谍或不忠诚的公民等等。而新的刻板印象则包括“虎妈(tiger mom)”、“书呆子(nerdy)”等等,认为亚裔具有过度的学业和家庭压力,仅在数学和科学上表现优异,但往往缺乏领导力等等。其他的影响还包括增强“竹子天花板效应”(bamboo ceiling barrier),不利于美国亚裔的职业晋升;推动针对美国亚裔的新保守主义,将人们的不幸都归因于个人;掩盖现实中仍在发生的针对亚裔的种族歧视行为,比如公开的言语羞辱甚至暴力行为,以及缺乏实际证据的间谍指控,这些在新冠疫情期间和中美关系不合的时期表现得尤为明显。

在讲座的最后,与会者包括我系硕士生于长洪、博士生杨帅、本科生朱桐等向周老师提出了诸多问题,包括媒体形象和歧视行为的相关性、亚裔歧视的传播、美国亚裔未来的出路、双重身份认同的危机、代际之间的差异、亚裔大学生的社团组织参与、国家关系的影响等等。周老师条分缕析的回答让大家受益匪浅,对于移民问题和模范少数族裔形象的理解更进一步。

供稿:于长洪